【Google広告】コンバージョン計測期間を理解してビジネス形態に合った効果測定をしよう!

コンバージョン計測期間は、ユーザーによって広告がクリックされたその日からどれほどの期間、広告の効力を持続させるかを定める設定です。あなたのビジネス形態によって、コンバージョン計測期間は何日に設定するか左右される内容です。この記事では、コンバージョン期間の適した決定基準を詳しく解説しています。

この記事で紹介している内容

コンバージョン計測期間の種類

コンバージョンアクション作成時、またはコンバージョンアクション編集時に設定が可能です。

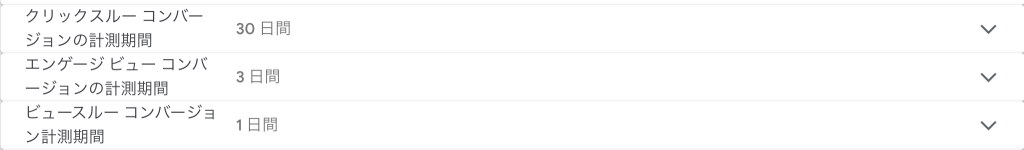

コンバージョン計測期間には、三つの種類があり、それぞれで期間の設定が必要です。以下でそれぞれの計測期間について解説しています。

クリックスルー コンバージョン計測期間

クリックスルーコンバージョンの計測期間では、ユーザーがGoogle広告をクリックしてから何日間そのユーザーのブラウザに『広告経由である』といった効力を持続させるかを設定する項目です。デフォルトでは30日に設定されていますが、最大で540日まで期間を延ばすことが出来ます。

エンゲージ ビュー コンバージョン計測期間

エンゲージビューコンバージョンの計測期間は、Youtube動画広告、ディスプレイ広告、アプリ広告の三つの広告媒体に特化したキャンペーンで効力を発揮する計測期間設定です。例えば、動画広告を視聴したユーザーが○○日以内にコンバージョンを発生させると、効果測定を行うといった仕組みです。デフォルトでは3日に設定されています。

ビュースルー コンバージョン計測期間

ビュースルーコンバージョンでは、ユーザーAに対して広告が表示されたが、実際にユーザーAはその広告をクリックしなかったけど別ルートから流入してきてコンバージョンを発生させた場合に効果測定を行うことができる期間です。デフォルトでは1日に設定されています。

ビジネス形態に合ったコンバージョン計測期間を選ぼう

コンバージョン計測期間を長く設定した場合

例えば、オンラインショップでユーザーが購入したタイミングで効果測定を行っており、クリックスルーコンバージョンの計測期間を90日に設定しているとします。

メリット

90日間広告クリックの効果をユーザーに与えるので、例えそのユーザーが商品購入の検討に長く時間を費やしたとしても、90日間という長い期間をかけてそのユーザーの効果測定を行うことが出来ます。

デメリット

コンバージョンレポートのデータの反映に影響が出ます。例えば、ユーザーが1月1日にあなたが出稿している広告をクリックしたとして、そのユーザーが長期の間商品の購入を検討し、90日後の3月31日にやっとそのユーザーより商品が購入されるとします。この場合、3月31日にコンバージョンが発生したというデータがレポートに反映されるのではなく、最初に広告クリックが発生した1月1日にデータが帰属するようになります。

どういうことかというと、毎月売上のレポートを出している方にとっては、既に過去の1月のデータはもう算出済みであるのに、後日発生したコンバージョンのデータが1月のデータに追加されてしまうという状況になります。

コンバージョン計測期間を短く設定した場合

例えば、オンラインショップでユーザーが購入したタイミングで効果測定を行っており、クリックスルーコンバージョンの計測期間を7日に設定しているとします。

メリット

7日間広告クリックの効果をユーザーに与えるので、コンバージョンレポートとしては最近広告経由できたユーザーのデータが獲得しやすいです。そして、月〆レポートでのデータも過去何ヶ月も遡って影響が出ることはありません。

デメリット

7日という短すぎる期間故、ユーザーがもし商品の購入を長期に渡って検討した場合、例えそのユーザーが広告経由でやってきたとしても7日以上経過するとコンバージョンとしてカウントされなくなってしまいます。

広告にクリック課金のお金を支払っているので、せっかくクリックされたのにコンバージョンのデータを獲得できないとなると、勿体ないですね。

迷った時はデフォルト設定

コンバージョン計測期間が長すぎても短すぎても、それぞれ考慮しないといけないデメリットは存在します。計測期間をどれほど長くしよう、短くしようと迷っている場合は、一旦デフォルト設定のまま効果測定を行った方が無難です。

また、計測期間の設定に伴って、コンバージョンアクションのアトリビューションモデルというものも知っておいておいた方が良いです。アトリビューションモデルについての知見があれば、コンバージョン計測期間の設定にどれほどの期間が最適かどうか、イメージがし易くなります。アトリビューションモデルについて詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでください。